政策之外:近距離看無證移民生活

這篇報導與世界日報合作刊登,作為2025年「族裔媒體協作計畫:療癒加州」的一部分。

積壓的案件、有限的身分轉換通道,讓許多無證移民寄望渺茫。

(記者趙健/ 攝影)

在這個由世代移民所構築的國家,數百萬移民正生活在法律與現實的夾縫中,華人群體亦不例外。他們當中,有人來美多年移民申請始終無法獲批;有人配偶與子女皆為美國公民,自己卻無法轉換身分;更多人則「排不上隊」,在曠日廢時的移民程序之外,掙扎求生。

他們為什麼走上無證之路?為生存、為養家餬口、為尋求庇護、為孩子教育…每一個選擇背後,都有個人的現實。當圍繞移民政策的辯論愈演愈烈,來自當事人的真實聲音也應被聽見。

年過半百的庇護申請者遠揚,2011年來到美國。因為請不起律師,他選擇自行遞交移民申請。英文能力有限,加上繁瑣的法律程序,他的移民案件歷經反覆,從未獲批。根據遠揚出示的移民文件,他的工作許可已被拒六次。十多年來,他靠照護老人、打零工、在餐廳工作維生;如今年紀漸長,沒有工卡的他根本找不到工作,生活幾近絕境。他坦言:「我確實有些後悔了。」但回到中國已不再是選項—在那裡,他一無所有。

與遠揚不同,79歲的李女士雖然未能與母親見上最後一面,但她表示自己並不後悔。在美國生活18年,她幾乎將所有收入都匯回老家,用來照顧母親與家人。2022年母親高齡過世後,她選擇繼續留在美國,希望再多存一些錢,回鄉養老。多年來,她一直在做住家保母,輾轉過多個家庭,月收入不到2000元。她說:「我很幸運,雇主對我都很好,住在他們家裡我也沒什麼開銷。」

79歲的李女士每月支付450元,與三人合租一間臥室。圖為她的床位。

(圖/受訪人提供)

律師劉龍珠分享了一個令他印象深刻的案子:曾經有一位無證移民,為了掙錢養家獨自來美打工,因為嚮往看海,選擇落腳洛杉磯。他每天打三份工,長期超負荷工作。三年後的一天,他在開貨車途中發生意外,不幸身亡,直到離世也沒見過海。而他的妻子因為簽證被拒,無法來美國奔喪,只能託付丈夫生前一位朋友,將骨灰灑入大海。

「這是很多華人無證移民的縮影,為了掙錢養家。」劉龍珠說。

選擇非法入境的人,並不全是為了逃離貧困或迫害。中年夫婦林先生與太太,在美墨邊境接受本報採訪時表示,他們為了讓患有過動症(ADHD)的八歲兒子生活在不受歧視的教育環境,花了近20萬元,通過一條相對安全且快速的路線來到美國。他們說,簽證申請已經被拒兩次,「不得不選擇這條路」。講述過程中他們數度哽咽,兒子就蹲在他們旁邊。

林先生一家為了讓患有過動症的兒子有一個更好的學習環境,花費近20萬元抵美。

(記者趙健/攝影)

移民排不進的「隊」、走不完的路

在美國,合法移民需要耐心與運氣。

美國移民制度對每個國家設有年度綠卡配額,國別限制導致來自墨西哥、中國、印度和菲律賓等需求高的移民案件大量積壓。

根據美國國務院最新一期簽證公告(Visa Bulletin),中國申請者中等待時間最長的是親屬移民F4類別,目前排期停留在2007年8月1日。

「這是18年的等待才能與家人團聚!」華人權益促進會(CAA)公共關係主任Sin Yen Ling指出,對一些人來說,這樣的等待幾乎等同於無望。他們可能鋌而走險,經由美墨邊境入境並申請庇護。然而這類申請往往被拒、在移民法庭上被駁回。為了留在美國,他們提出上訴,但歷經數年同樣無法成功,最終收到驅逐出境命令。他們不願離開,因為一旦離境,可能就無法回到美國了。

當美國公民暨移民服務局(USCIS)官員認定申請人不符合庇護資格,且具「不可入境」或「可驅逐」的情況時,案件會被轉交至移民法庭審理。

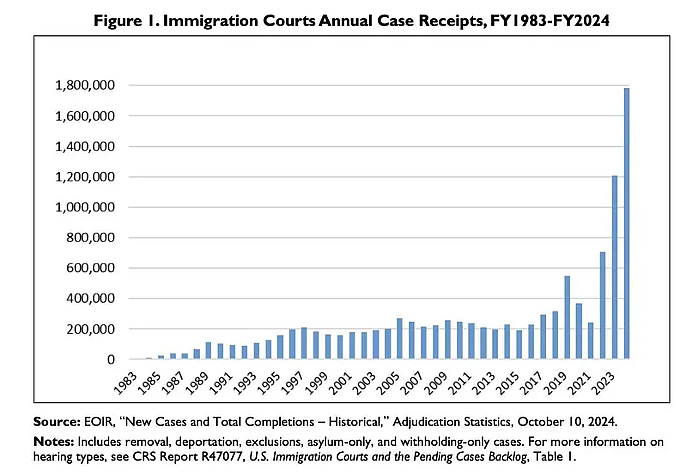

根據司法部移民審查行政辦公室(EOIR)數據,過去三年,美國移民法庭案件積壓創下歷史新高。截至2024財政年末,有360萬件尚待審理,其中相當一部分是透過庇護申請作為來延緩或避免被驅逐的個案。

過去三年,美國移民法庭案件積壓創下歷史新高。

(取材自司法部移民審查行政辦公室,EOIR)

根據非營利機構「交易紀錄查詢中心」(TRAC)公布的2024年10月法庭數據,僅有35.8%的庇護申請最終獲得批准。

申請移民資格 不符合

不是每個人都有「排隊」的資格。

來自香港的Yudy自17歲起就在美國生活,至今已經20年。她透過華人權益促進會錄音分享自己的故事,並要求化名以保護身分。

她說,剛來時並不理解「無證」意味著什麼,直到高中升大學時,發現自己無法申請財務補助,才認識到面對的困難。作為外國人,她須支付國際學生的高昂學費,但根本無法負擔,只能選擇中斷學業。

Yudy說,這些年來她只能從事低薪工作,「我沒有選擇,為了生存只能如此。」

2012年,歐巴馬政府推出「童年入境暫緩遣返計畫」(DACA),為年幼來美的無證移民提供暫時驅逐保護與工作許可。

Yudy說:「但我不符合申請資格,因為我入境時已經超過16歲。」

另一名不願具名中國女性移民透過華促會表示,她於2014年經南部邊境入境,之後與美國人結婚。然而,她因為入境時未經海關暨邊境保護局(CBP)檢查,被認定為「不可入境」(Inadmissible),她的丈夫無法為她辦理合法移民身分。

2023年,拜登政府推出「家庭團聚計畫」(Keeping Families Together Initiative),為約50萬名與美國公民結婚、卻無法在境內調整身分的無證移民帶來希望。然而,該計畫僅實施兩個月就被法院推翻。

「我又回到了原點——一個無證者,儘管我的配偶是美國公民。」她無奈表示。

無法回頭 也不敢離開

據丕優研究中心(Pew Research Center)估計,美國境內約有630萬戶家庭中有無證移民,其中約七成屬於「混合身分家庭」,即家庭成員中有合法居民。目前全美約有440萬名未滿18歲的美國出生孩童與無證父母同住。

Yudy說,她的家人後來都陸續透過合法途徑移民來美,也曾嘗試幫她申請合法身分,但這個過程反而暴露了她的個人資料與狀況,導致她收到遞解令。

「那段時間我很害怕,不想暴露自己,怕被驅逐出境…我所有的家人都在美國,香港一個人也不認識。」

根據美國移民政策協會(American Immigration Council)資料,無證入境者若未經合法檢查,通常無法在美國境內申請綠卡。即便符合資格,也必須先離境,再從海外重新提出申請。然而,一旦在美非法居留超過一年,將面臨十年不得再入境的禁令。雖有特殊豁免程序,但獲批難度很高。對許多家庭而言,與家人分離十年的代價,根本無法承受。

舊金山「快速應變熱線」(Rapid Response Network)接線員吳雨泊(Jose Ng)表示,今年初以來被捕的移民中,許多都曾收到遞解令。

「我們接觸到的大多數個案,都是在美國生活至少十年,也有家人能夠擔保他們轉換身分,但他們不敢離開。因為一出境,可能就再也回不來了。」吳雨泊補充,對於有家庭和工作的移民來說,尤其是孩子年幼甚至新生兒的父母,離開家人是一個極為困難的抉擇。

疫情後,南部邊境入境人數激增,社會輿論開始將無證移民與罪犯劃上等號。一些政治人物和保守派呼應政府對移民採取強硬立場。

誤解多 無證≠犯罪

「非法外國人」(illegal alien)等過時且帶有貶義的用語,也進一步加深社會對無證移民的誤解,將他們刻畫成社區威脅。

但多項研究結果顯示,事實並非如此。例如,發表在Sage Journals上的一份研究在對美國「庇護城市」犯罪數據分析後發現,這些城市的犯罪率與其他城市並無顯著差異。Oxford Economic Papers研究數據指出,無證移民被監禁的比率比美國本地居民低33%。

研究認為,出於對被驅逐的恐懼,這些移民往往更加小心,遠離任何可能涉及犯罪的行為。

Yudy說,希望大家能換個角度看無證移民。「我們的聲音不常被聽見,但我們是這個社會的一分子。我們來這裡是想走出困境,給自己和下一代更好的生活,所以工作會更努力。」